Факты против Мифов. Севастополь в огне 1941-1942.. Алексей Исаев. История ВОВ.

История ВОВ

Севастопольская оборонительная операция 1941—1942 гг. освещена в исторической науке достаточно полно, однако остаются не до конца изученными некоторые вопросы, которые сопровождали данное историческое событие. Во-первых, недостаточно проанализирована роль обороны Севастополя, который выстоял в двух штурмах осенью 1941 года, что способствовало задержке мощной немецко-румынской группировки в Крыму в то самое время, когда вермахту недоставало людских ресурсов на других участках советско-германского фронта1. Во-вторых, пока крайне мало уделено внимания значению крымских десантов 1941—1942 гг. в обороне Севастополя2.

Оборона Севастополя 1941—1942 гг. находится в наше время несколько в тени более значительных военных операций: Битвы под Москвой, Сталинградского и Курского сражений, но это не значит, что руководство страны уделяло ей гораздо меньше внимания. «Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб, не ограничиваясь изданием директив, детально занимались положением дел в Севастополе не только в связи с общим положением на фронте, но и с учётом обстановки на его южном фланге»3. То есть высшее военное руководство понимало, что оборона Севастополя являлось «цементирующим фактором» военной обстановки не только в Крыму, но и во всём южном регионе. Особенно это стало ясным после решения об оставлении Одессы, эвакуации Приморской армии и перехода её частей и соединений в Крым, когда осенью 1941 года главным местом сражений в Черноморском регионе стал Севастополь4.

Решение эвакуировать войска из Одессы в сентябре 1941 года с перебазированием войсковой группировки в Крым далось советскому руководству нелегко, т.к. город мог обороняться ещё значительное время — обстановка не была критической, особенно с поддержкой Черноморского флота5. Но противник угрожал Крымскому фронту со стороны Перекопа и мог перерезать линии снабжения Севастополь — Одесса.

Можно сказать, что оставление Одессы было заранее проработанным и чётко детализированным планом, который затем грамотно реализовали. В журналах боевых действий соединений и частей со ссылкой на распоряжения ВГК отмечалось, что «в целях осуществления военной стратегии… войска Одесского оборонительного района и Приморской армии в начале 2 пятидневки октября 1941 года приступили к плановой эвакуации своих войск и материальной части из города Одессы»6. То есть был сделан вывод о нецелесообразности обороны Одессы и принято решение о привлечении людских и материальных ресурсов, потери которых в летне—осенней кампании 1941 года были очень значительны, для обороны Крымского полуострова и главной базы Черноморского флота — Севастополя.

Таким образом, на Южном фронте был создан мощный рубеж обороны за счёт сухопутных ресурсов Приморской армии и сил Черноморского флота с главной задачей — снабжение и всесторонняя поддержка Севастополя. Его оборона, в свою очередь, стала тем фактором, который позволил отвлекать значительные силы противника с других участков советско-германского фронта.

Развёртывание нашей наступательной операции по освобождению Ростова-на-Дону совпало по времени со вторым наступлением немцев на Севастополь, для проведения которого они перебросили под город около семи дивизий, снятых с других участков Южного фронта. Это обстоятельство, несомненно, помогло нашим войскам осуществить разгром немцев под Ростовом.

Рассказывает Алексей Исаев.

Авторы второй Мировой войны. Алексей Исаев. История Великой Отечественной войны.

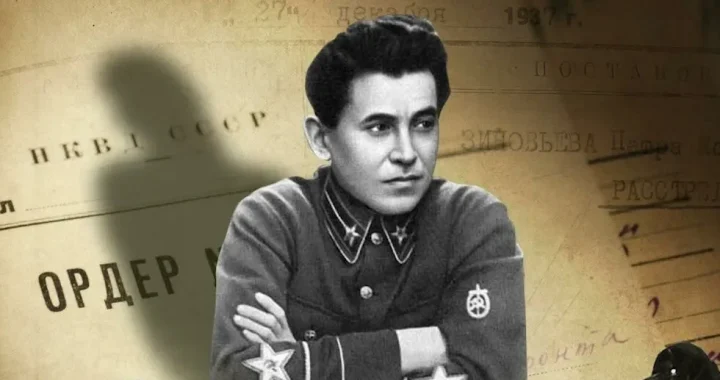

Авторы второй Мировой войны. Алексей Исаев. История Великой Отечественной войны.  Ежов судьба Кровавого карлика. Евгений Спицин. Исторические лекции. История СССР.

Ежов судьба Кровавого карлика. Евгений Спицин. Исторические лекции. История СССР.  2 месяца мужества и бесполезных жертв. Август 1944. Алексей Исаев. История второй Мировой войны.

2 месяца мужества и бесполезных жертв. Август 1944. Алексей Исаев. История второй Мировой войны.  Древняя Русь (История России). Андрей Фурсов

Древняя Русь (История России). Андрей Фурсов  Русь и Золотая Орда. Мифы,факты, домыслы. Андрей Фурсов.

Русь и Золотая Орда. Мифы,факты, домыслы. Андрей Фурсов.  Операция похоронившая 7 пехотных дивизий вермахта. Январь 1943. Алексей Исаев. История ВОВ. Лекции.

Операция похоронившая 7 пехотных дивизий вермахта. Январь 1943. Алексей Исаев. История ВОВ. Лекции.